この章では、異常気象の発生に重要な役割を果たす、ロスビー波の伝播について述べる。

分散関係式

線型化された準地衡渦位方程式 Equation 3.6 は

\[

\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)q' +\frac{\partial\bar{q}}{\partial y}\frac{\partial\psi'}{\partial x} = 0

\]

ここで

\[

q' = \nabla^2\psi' + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z^*}\left(\epsilon\rho_0\frac{\partial\psi'}{\partial z^*}\right),

\]

は渦位擾乱 Equation 3.8 、\(\partial \overline{q}/\partial y\) は、基本場の南北渦位勾配 Equation 3.9 である。

\(N^2\) 一定、即ち\(\varepsilon\) が一定のとき、波動解

\[

\psi' = \Re\Psi e^{z/2H}e^{i(kx+ly+mz-\omega t)}

\tag{5.1}\]

を Equation 3.7 、 Equation 3.8 に代入すると、分散関係式

\[

\omega = k\overline{u} - \frac{k\dfrac{\partial \overline{q}}{\partial y}}{k^2+l^2+\varepsilon\left(m^2+\dfrac{1}{4H^2}\right)}

\tag{5.2}\]

が得られる。

ロスビー波の鉛直伝播

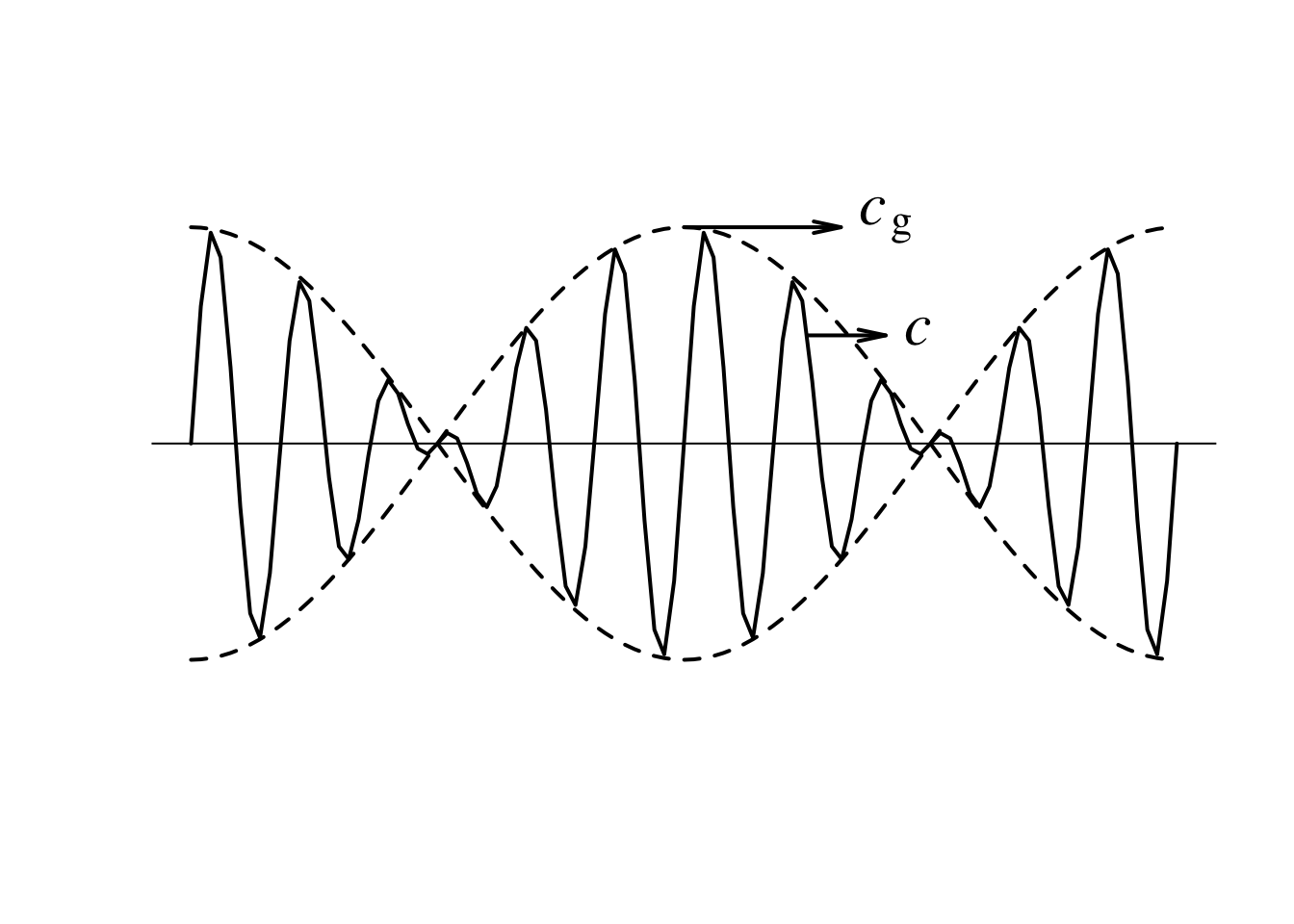

Equation 5.2 を見ると、波数により位相速度が異なることが分かる。 波数の異なる波で構成されている波束は、その形が時間とともに崩れていく。 このような性質を「分散性」と呼ぶ。 波束が形を変えていく過程で、振幅の強め合いや弱め合いが起きるので、 それぞれの波長の波の位相速度とエネルギーの伝わる速度 (群速度) とは向きや大きさが当然異なる。 エネルギーの移動は、波の山谷ひとつひとつではなく、波束の輪郭の移動により表わされる Figure 5.1 。

Code

<- 10 <- 12 <- function (a, k1, k2, x) {* (sin (k1 * x) + sin (k2 * x))<- function (a, k1, k2, x) {2 * a * cos ((k1 - k2) * x / 2 )<- seq (0 , 2 * pi, length.out = 101 )curve (eta (1 , k1, k2, x), from = 0 , to = 2 * pi, ylab = "" , xlab = "" , lwd = 2 ,axes = FALSE , ylim = c (- 2.5 , 2.5 ))curve (env (1 , k1, k2, x), from = 0 , to = 2 * pi, add = TRUE , lty = 2 , lwd = 2 )curve (- env (1 , k1, k2, x), from = 0 , to = 2 * pi, add = TRUE , lty = 2 , lwd = 2 )abline (h = 0 )arrows (pi, 2 , pi + 1 , 2 , length = 0.15 , angle = 12 , lwd = 2 )<- 1.25 * piarrows (xc, eta (1 , k1, k2, xc), xc + 0.5 , eta (1 , k1, k2, xc),length = 0.15 , angle = 12 , lwd = 2 )text (pi + 1 , 2 , expression (italic (c)[g]), pos = 4 , cex = 2 , family = "Times" )text (xc + 0.5 , eta (1 , k1, k2, xc), expression (italic (c)), pos = 4 , cex = 2 , family = "Times" )

Equation 5.2 を微分して、群速度を求める。

\[

c_{\mathrm{g}y} = \frac{2\partial\overline{q}/\partial y}{\left[k^2+l^2+\varepsilon\left(m^2+\frac{1}{4H^2}\right)\right]^2}kl

\tag{5.3}\]

\[

c_{\mathrm{g}z} = \frac{2\varepsilon\partial\overline{q}/\partial y}{\left[k^2+l^2+\varepsilon\left(m^2+\frac{1}{4H^2}\right)\right]^2}km

\tag{5.4}\]

波動解は

\[

\psi' = \frac{\Psi}{2} e^{z/2H}(e^{i\phi}+e^{-i\phi})

\] と書ける。ここで

\[

\phi \equiv kx+ly+mz-\omega t

\]

である。 波動解を用いると、運動量フラックス及び熱フラックスは

\[

\overline{v'u'} = -\frac{\Psi^2}{2} e^{z/H} kl

\tag{5.5}\]

\[

\overline{v'T'} =\frac{f_0H\Psi^2}{2R}e^{z/H} km

\tag{5.6}\]

となる。 したがって Equation 5.3 , Equation 5.4 , Equation 5.5 , Equation 5.6 より

\[

(c_{\mathrm{g}y}, c_{\mathrm{g}z}) = \frac{4\partial\overline{q}/\partial y}{\Psi^2\left[k^2+l^2+\varepsilon\left(m^2+\frac{1}{4H^2}\right)\right]^2}(-\overline{v'u'}, \frac{f_0R}{N^2H}\overline{v'T'})

\tag{5.7}\]

が得られる。 Equation 5.7 より、Eliassen–Palmフラックス\(\pmb{F}\) の向きは局所的な群速度の向きを表すことが分かる。

ロスビー波の水平伝播

ロスビー波の水平伝播は、順圧渦度方程式で記述できる。

順圧渦度方程式

南北シアーを持つ基本場の東西風\(\bar{u}=\bar{u}(y)\) のまわりで線型化された順圧渦度方程式

\[

\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\nabla^2\psi' + \beta_{\mathrm{eff}}\frac{\partial\psi'}{\partial x}=0

\tag{5.8}\]

を考える。ここで

\[

\beta_{\mathrm{eff}} = \frac{\partial(f+\bar{\zeta})}{\partial y}=\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y}

\]

は実効ベータ(effective beta)と呼ばれる。

\(x, y\) 方向に波動解を仮定して、分散関係を求める。波動解を

\[

\psi'=\Re \hat{\psi}\exp i(kx+ly-\omega t)

\]

とし、 Equation 5.8 に代入すると、分散関係式

\[

\omega = k\overline{u}-\frac{k\beta_{\mathrm{eff}}}{k^2+l^2}

\tag{5.9}\]

を得る。

ロスビー波の西進

Equation 5.9 を\(k\) で割って東向きの位相速度\(c_x\) を求めると、

\[

c_x-\overline{u} = -\frac{\beta_{\mathrm{eff}}}{k^2+l^2} < 0

\]

が得られる。東西風に相対的な位相速度\(c_x-\overline{u}\) は負なので、ロスビー波は西進する。

Equation 5.9 を\(k,l\) で微分して、\(x\) 方向の群速度 \(c_{\mathrm{g}x}\) , \(y\) 方向の群速度\(c_{\mathrm{g}y}\) を求める。 \[

c _{\mathrm{g}x} = \overline{u} - \frac{\beta_{\mathrm{eff}}[l^2-k^2]}{[k^2+l^2]^2}

\tag{5.10}\]

\[

c _{\mathrm{g}y} = \frac{2kl\beta_{\mathrm{eff}}}{[k^2+l^2]^2}

\tag{5.11}\]

を得る。 東西風に相対的な東西位相速度 \(c_{x}-\bar{u}\) が常に負であったのに対し、波の形状 (\(k, l\) ) により、東西風に相対的な東西群速度は西向きにも東向きにもなりうる。

定常ロスビー波

位相速度\(c_x=0\) のとき

\[

\overline{u} = \frac{\beta_{\mathrm{eff}}}{k_{\mathrm{s}}^{2}}

\]

が成り立つ。このようなロスビー波を定常ロスビー波と呼ぶ。ここで

\[

k_{\mathrm{s}}^{2} \equiv k^{2} + l^{2} = \frac{\beta_{\mathrm{eff}}}{\bar{u}}

\tag{5.12}\]

を定常ロスビー波数と呼ぶ。 これを Equation 5.10 , Equation 5.11 に代入すると,

\[

\pmb{c}_\mathrm{g} = 2\overline{u}%

\begin{pmatrix}

k \\ l

\end{pmatrix}

\frac{k}{k_{\mathrm{s}}^{2}}

\tag{5.13}\]

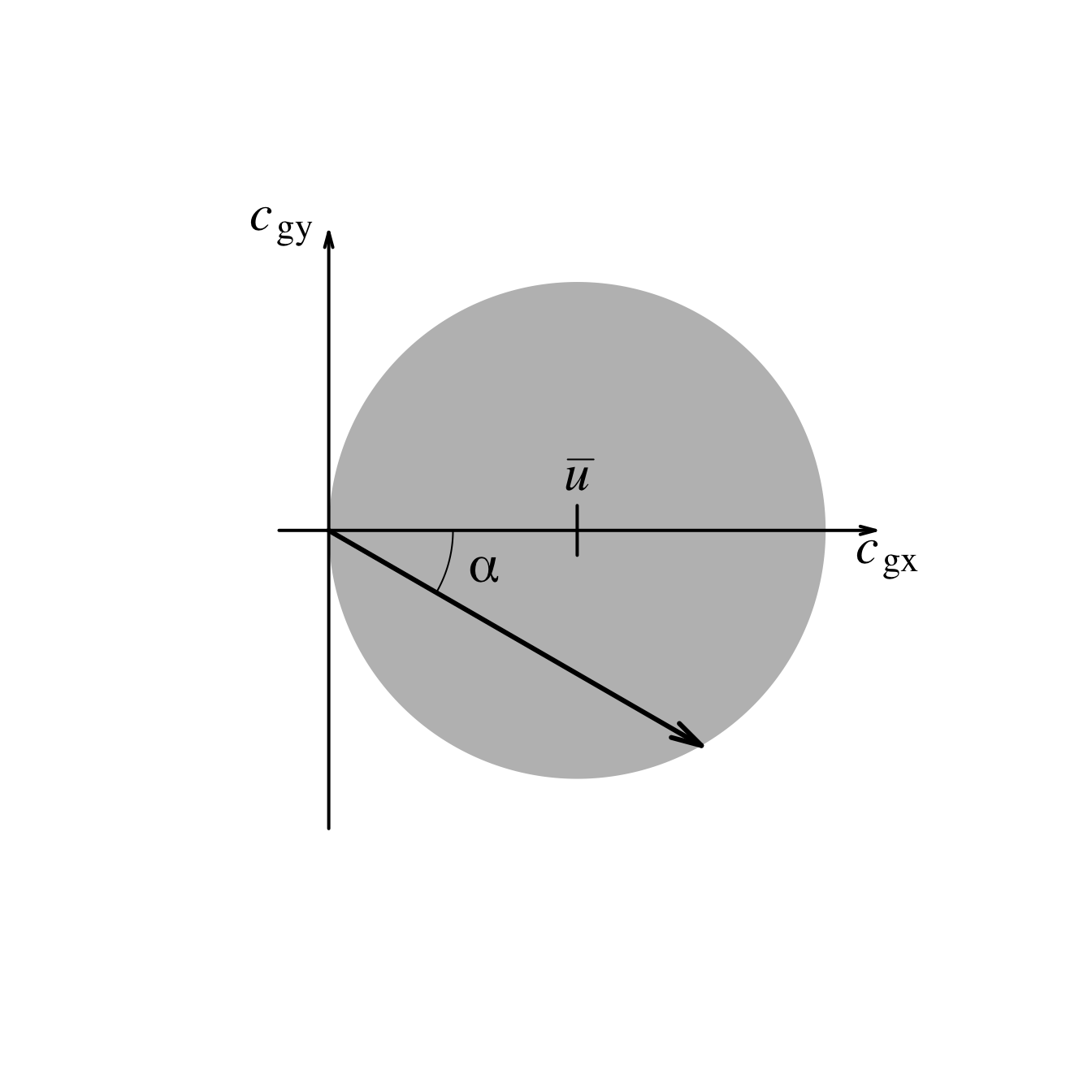

となる。定常ロスビー波の向きは常に東向きで、 \(x\) 軸方向(東向き)に伝播するとき \(|\pmb{c}_\mathrm{g}|\) は最大値\(2\overline{u}\) を取ることが分かる。

Code

<- 0 : 360 * pi / 180 plot (cos (theta), sin (theta), type = "n" , axes = FALSE , asp = 1 ,xlim = c (- 1.5 , 1.5 ), ylim = c (- 1.5 , 1.5 ), xlab = "" , ylab = "" )polygon (cos (theta), sin (theta), col = "gray" , border = NA )arrows (- 1 , - 1.2 , - 1 , 1.2 , length = 0.1 , angle = 15 , lwd = 2 )arrows (- 1.2 , 0 , 1.2 , 0 , length = 0.1 , angle = 15 , lwd = 2 )<- - pi / 6 segments (0 , - 0.1 , 0 , 0.1 , lwd = 2 )arrows (- 1 , 0 , cos (2 * alpha), sin (2 * alpha),length = 0.2 , angle = 15 , lwd = 3 )text (0 , 0.1 , expression (bar (italic (u))), pos = 3 , cex = 2 , family = "Times" )text (1.25 , 0 , expression (italic (c)[gx]), pos = 1 , cex = 2 , family = "Times" )text (- 1 , 1.2 , expression (italic (c)[gy]), pos = 2 , cex = 2 , family = "Times" )text (- 0.5 , - 0.16 , "α" , pos = 4 , cex = 2 , family = "Times" )<- - 30 : 0 * pi / 180 lines (0.5 * cos (theta1) - 1 , 0.5 * sin (theta1))

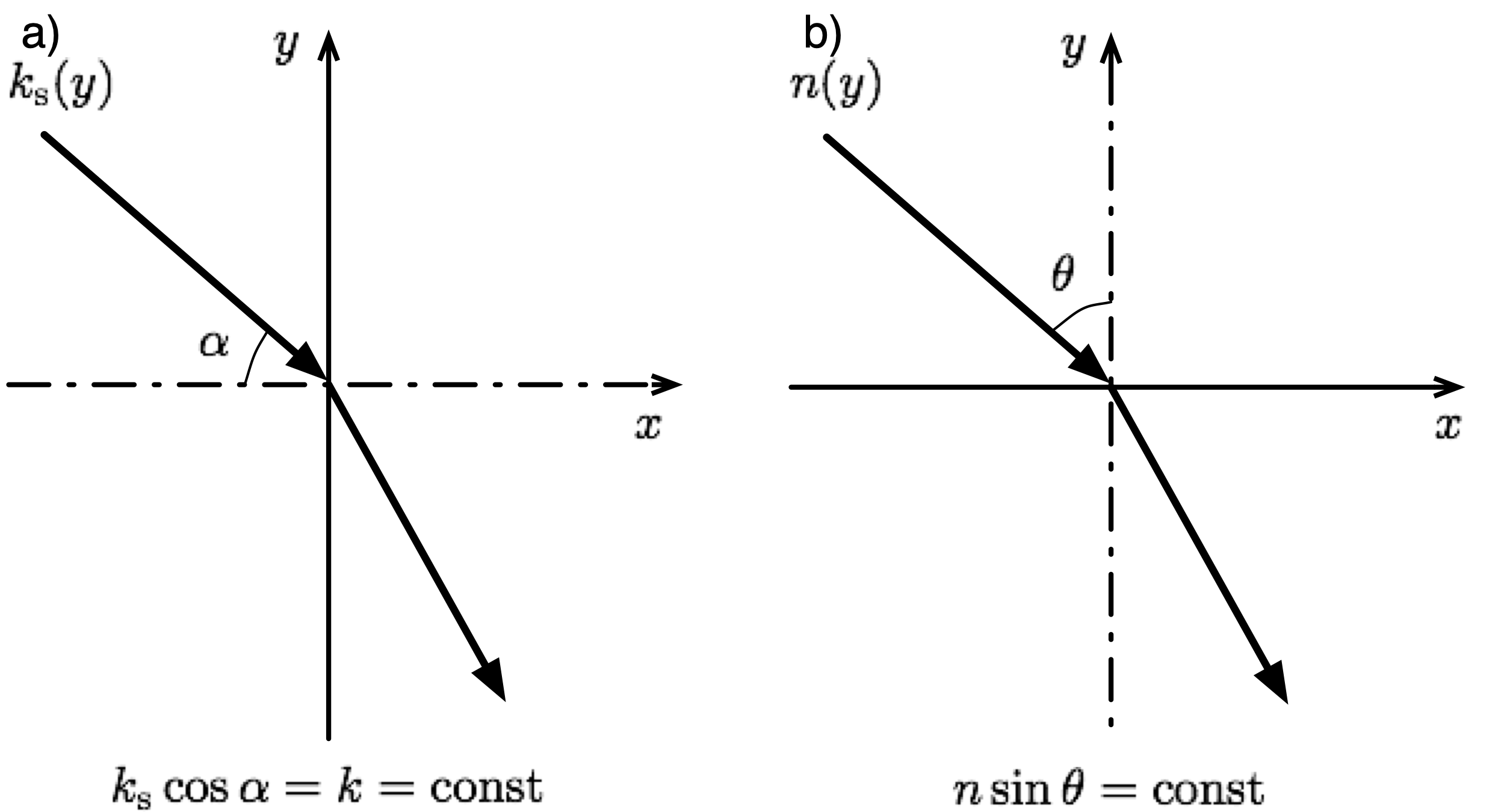

定常ロスビー波の伝播は、Snellの法則に従う光波に類似している (Hoskins and Ambrizzi 1993 ) 。 式 Equation 5.13 は

\[

\begin{aligned}

\pmb{c}_\mathrm{g} &= 2\overline{u}

\begin{pmatrix}

\dfrac{k}{k_{\mathrm{s}}} \\ \dfrac{l}{k_{\mathrm{s}}}

\end{pmatrix}

\frac{k}{k_{\mathrm{s}}} \\

&= 2\overline{u}

\begin{pmatrix}

\hat{k} \\ \hat{l}

\end{pmatrix}

\cos\alpha

\end{aligned}

\] と書ける。\((\hat{k},\hat{l})は\) 単位ベクトルなので、波は\(x\) 軸に対して\(\alpha\) の角度で伝播することが分かる。 \(\cos\alpha\) の定義より

\[

k = k_\mathrm{s}\cos\alpha = \mathrm{const}

\tag{5.14}\]

と書ける。

これは、屈折率\(n\) , \(y\) 軸に対する角度\(\theta\) で伝播する光波について成り立つ Snell の法則

\[

n\sin\theta = \mathrm{const}

\tag{5.15}\]

と同形である。 式 Equation 5.14 と Equation 5.15 とを比較すると、定常ロスビー波数 \(k_\mathrm{s}\) が屈折率に相当することが分かる。

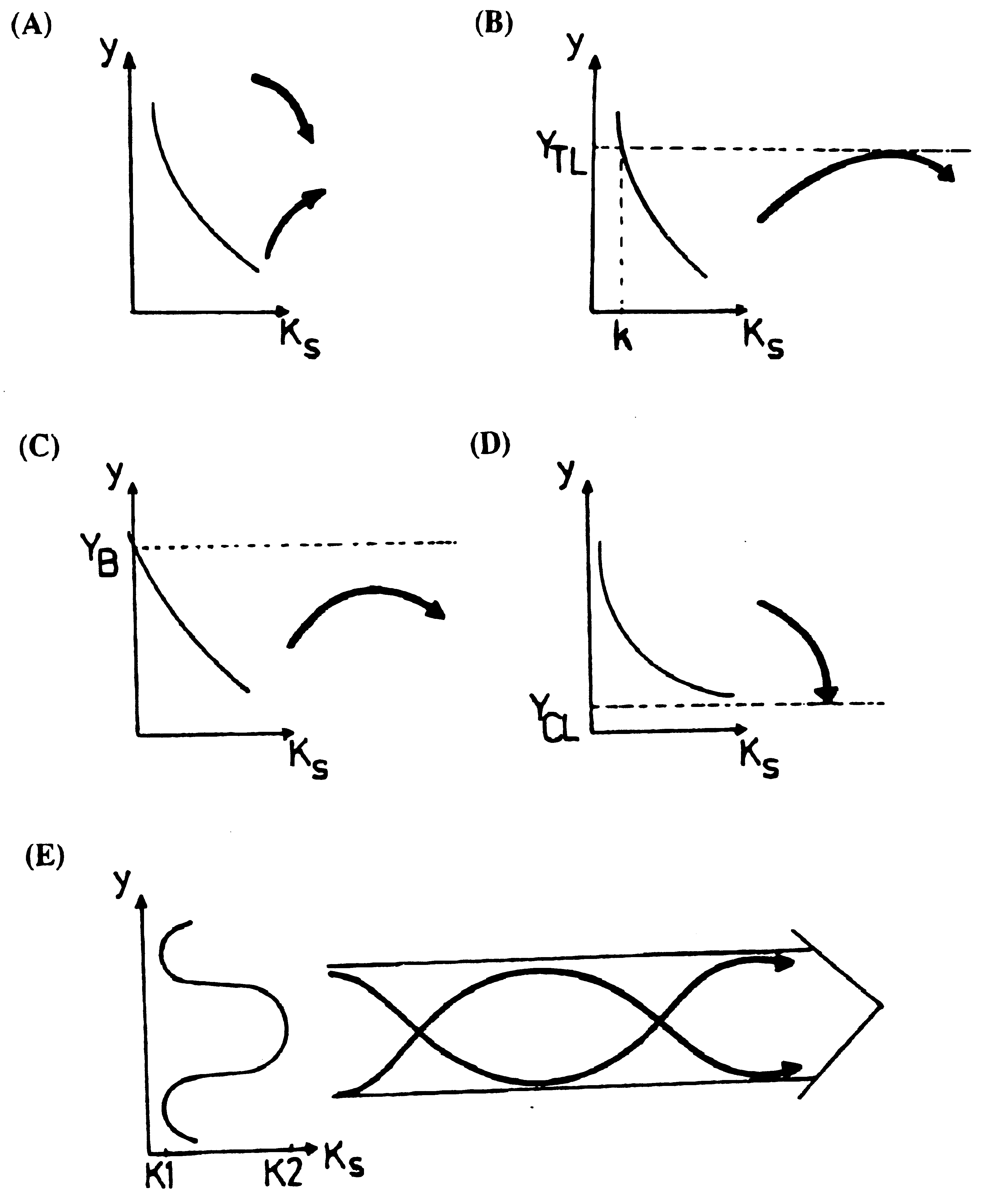

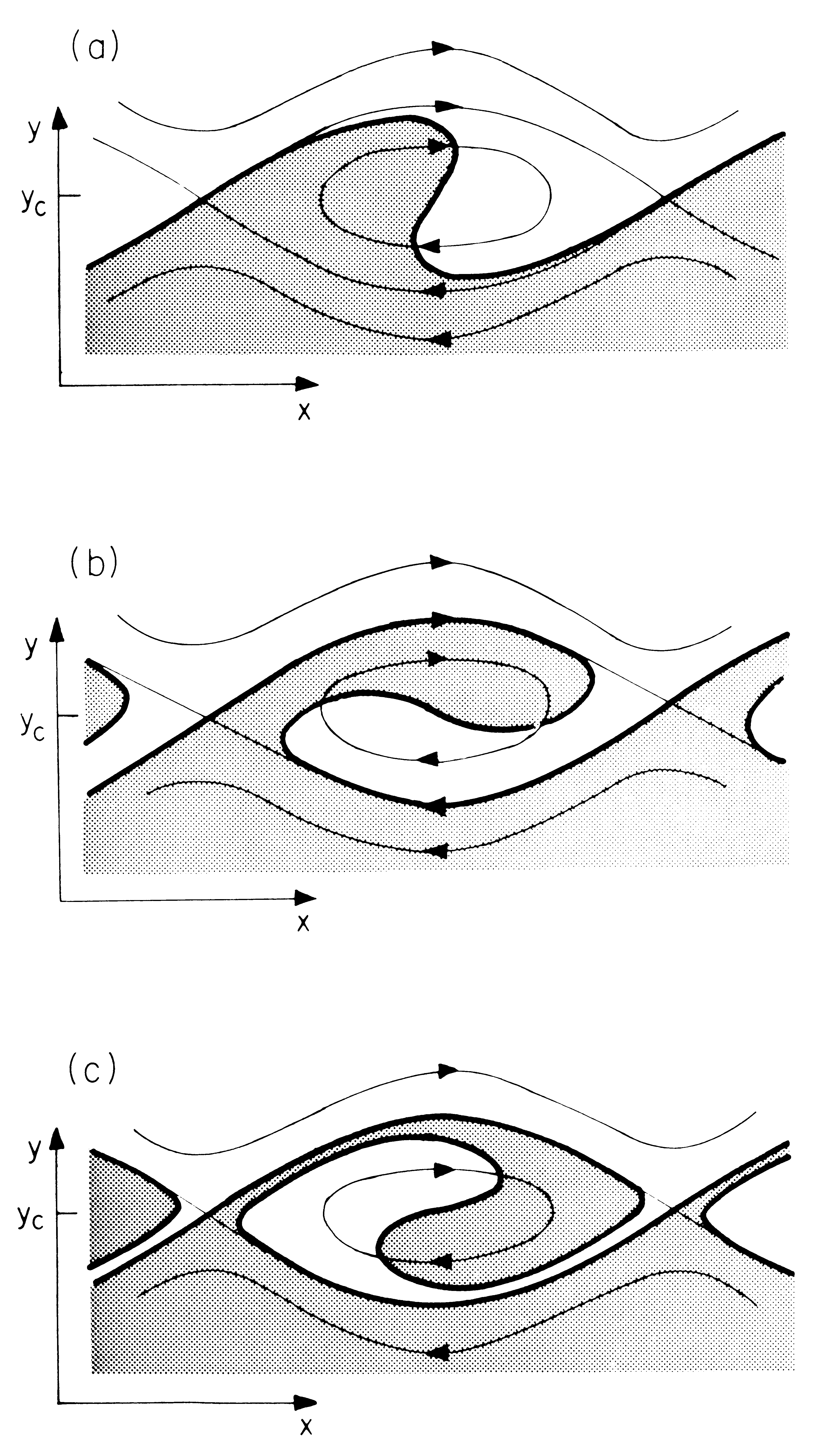

光波同様、定常ロスビー波も \(k_{\mathrm{s}}\) の大きなところに向かって伝播する (Fermat の原理, Figure 5.4 A)。 \(k_{\mathrm{s}}\) の極大があれば、そこに捕捉される (Figure 5.4 E)。 このように「鋭い」偏西風は、「導波管」と呼ばれる。

式 Equation 5.12 を\(l\) について解くと,

\[

l = \pm\sqrt{k_{\mathrm{s}}^{2}-k^{2}}

\]

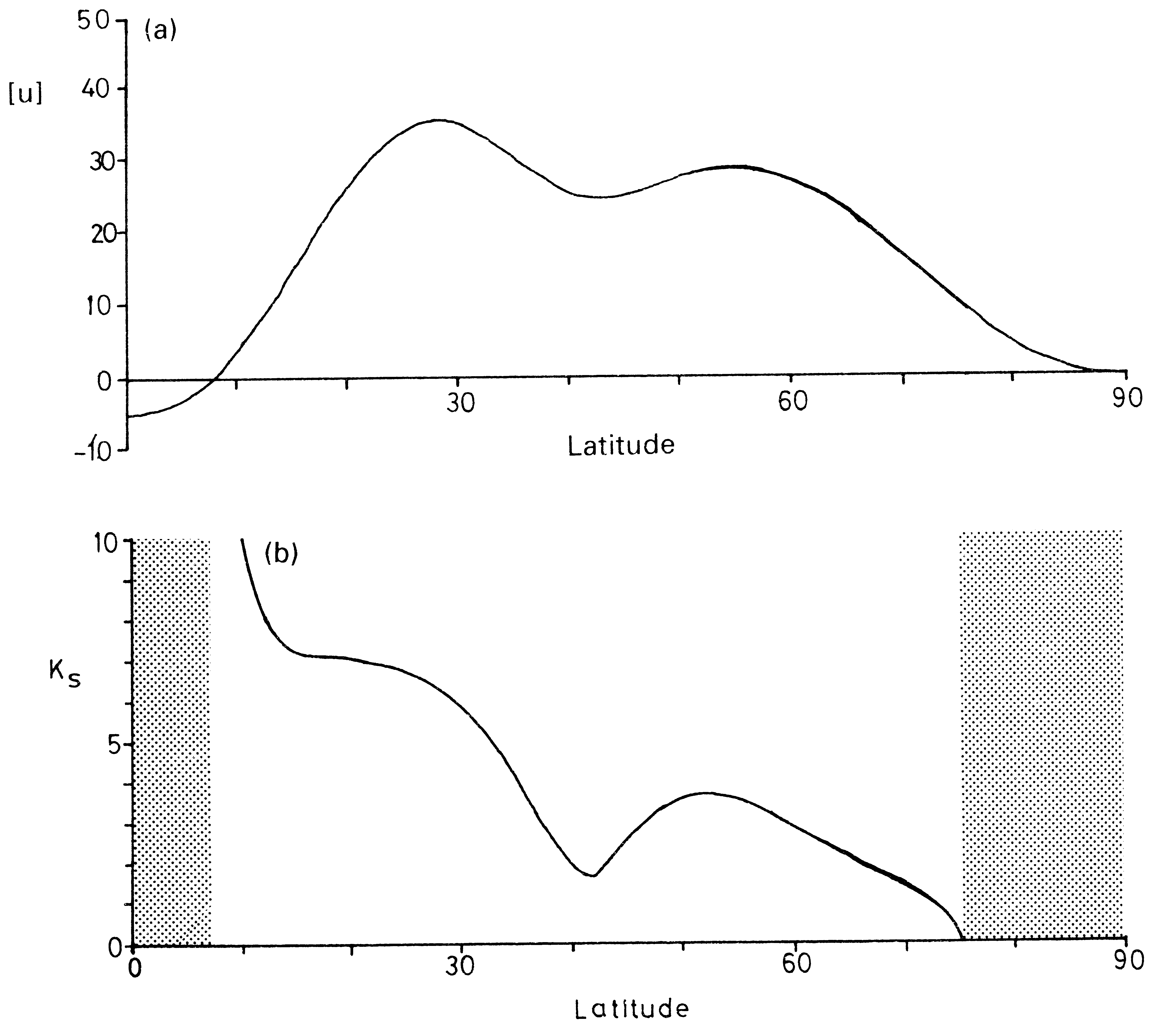

となる。 \(l>0\) のとき北向き、\(l<0\) のとき南向き伝播を表す. 通常対流圏上層では、\(k_{\mathrm{s}}\) は中緯度から亜熱帯に向かって増加している Figure 5.5 。 高緯度に向かって\(k_{\mathrm{s}}\) が減少して、\(k=k_{\mathrm{s}}\) となる緯度を転移緯度(turning latitude)と呼ぶ。 転移緯度より極よりでは、振幅が指数函数的に減少 (evanescent) する。 転移緯度では、\(l\) が符号を変え、波の向きが変わるため、波は低緯度に反射される(Figure 5.4 B)。 実効ベータが負になる領域も波の反射板(reflector)として働く(Figure 5.4 C)。 一方、赤道付近に東風域と中緯度の西風との間に \(\bar{u}=0\) となる緯度(臨界緯度 critical latitude)が存在する。 臨界緯度に近づくと、式 Equation 5.12 から明らかなように、\(k_{\mathrm{s}}\) が急速に大きくなる。 臨界緯度は定常ロスビー波の「ブラックホール」である (Figure 5.4 D)。

非線型性を考慮すると、波は臨界緯度付近の南北に狭い領域で、進む向きが逆転して反射されることが示されている (Figure 5.6 ) SWW Stewartson (1977 ) , Warn and Warn (1978 ) 解)。 SWW解は、Kelvin の猫目 (cat’s eye) と呼ばれる流れのパターンである。

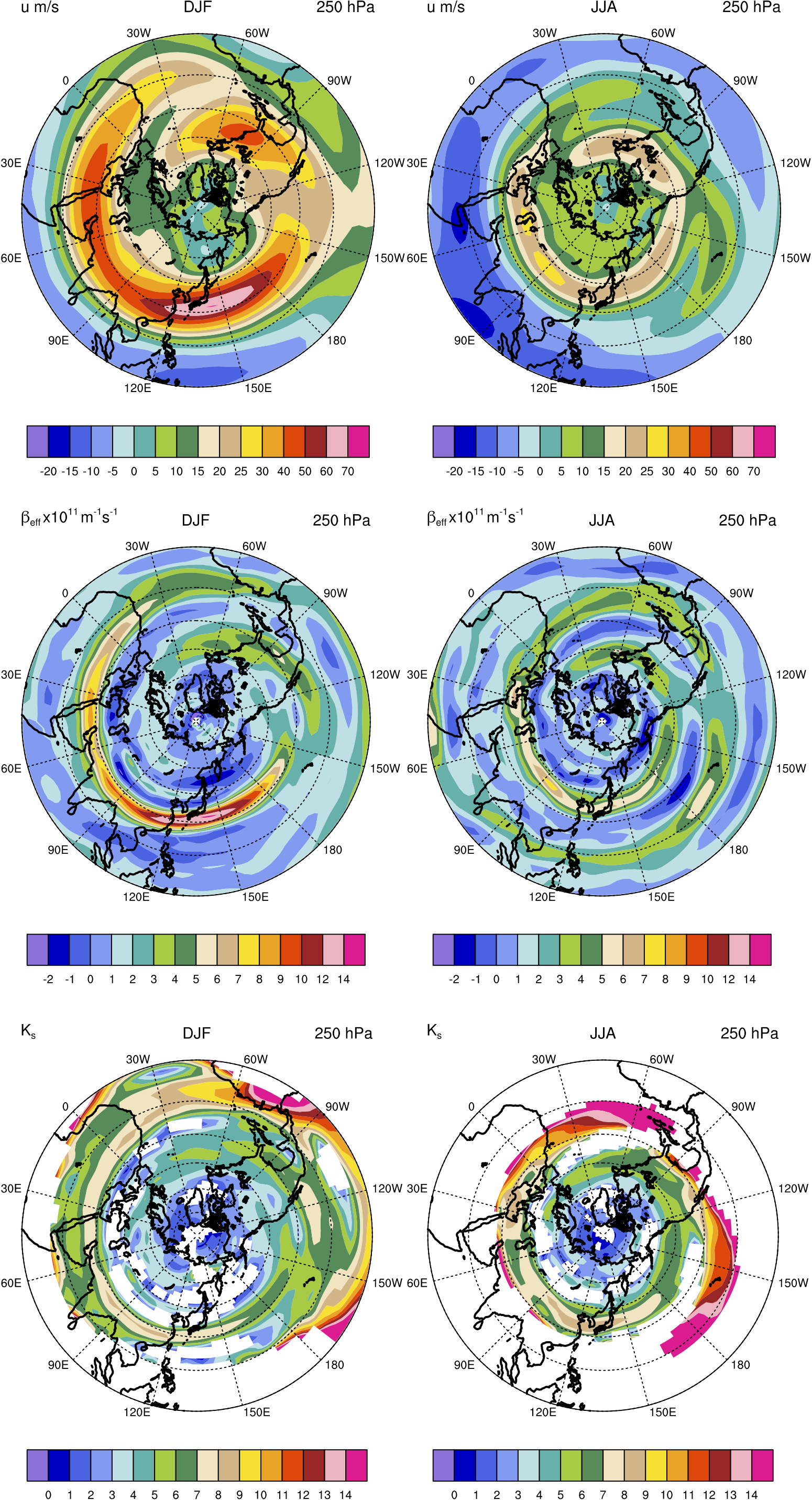

北半球冬季・夏季の導波管

ここでは、北半球対流圏上部における定常ロスビー波の気候学的な通り道を調べておこうFigure 5.7 。

北半球冬季には、日本付近と北米東岸に東西風の極大がある。 \(\beta_{\mathrm{eff}}\) で見ると、極大の南北両側で負となる領域がある。 このような領域は、 Figure 5.4 Eのような導波管の構造をしている。 太平洋東部には、 \(k_{\mathrm{s}}\) の大きな領域が赤道まで伸びている。 この領域は西風ダクト (westerly duct) と呼ばれており、両半球の間でエネルギー交換が行われると考えられている。 エルニーニョ等の年々変動により、西風ダクトが出来ない年もある。

北半球夏季には、チベット高気圧の北縁に東西風の極大が存在している。 風速は、冬季ほど大きくはないが、\(k_{\mathrm{s}}\) では同程度の大きさである。 値は小さいが、北極海沿岸にも波の伝播可能域が存在することも注目に値する。 太平洋の導波管は、亜熱帯から伸び、北大西洋の導波管につながり、北太平洋の導波管は、亜寒帯ジェットに伴う北極海沿岸に連なる渦巻き構造をしている。

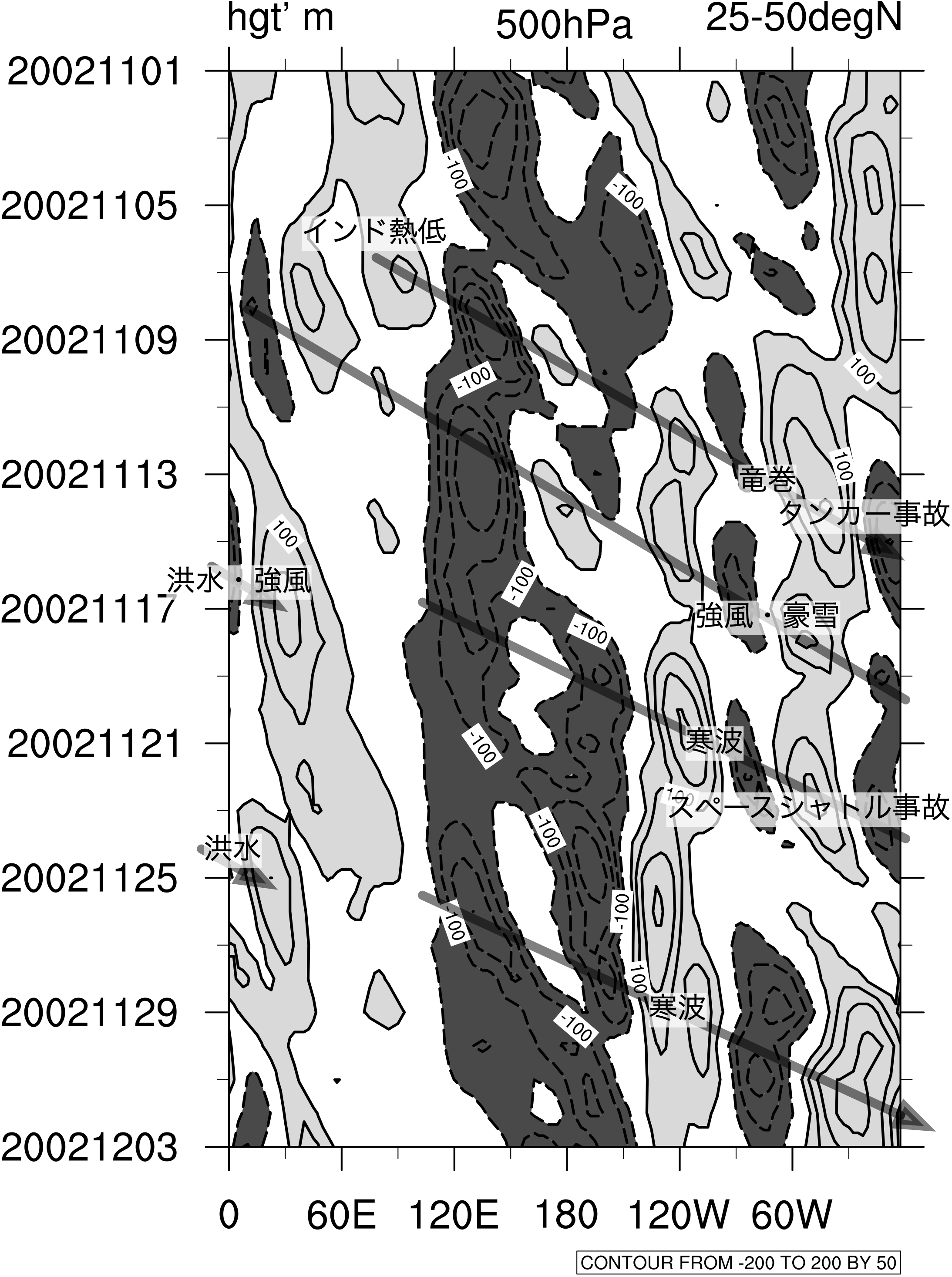

定常ロスビー波束が異常気象の連鎖をもたらした例を Figure 5.8 に示す。

以下のいずれかの課題を一つ選び簡潔にまとめよ。

この1年間に日本に接近した顕著な温帯低気圧について、その発達過程を線型不安定論と比較せよ。

昨冬(去年の12月〜今年の2月)の平均の東西平均された東西風、南北風、運動量フラックス、熱フラックス、EPフラックスを描画し、気候値との違いについて述べよ。

今年の梅雨入りと梅雨明けの予想を検証せよ。また、アジア・ジェット上の定常ロスビー波の活動について調べ、梅雨明けとの関係について議論せよ。

Andrews, D. G., R. Holton James, and C. B. Leovy, 1987: Middle Atmosphere Dynamics . Academic Press,.

Hoskins, B. J., and T. Ambrizzi, 1993: Rossby wave propagation on a realistic longitudinally varying flow.

J. Atmos. Sci. ,

50 , 1661–1671,

https://doi.org/10.1175/1520-0469(1993)050<1661:RWPOAR>2.0.CO;2 .

James, I. N., 1994: Introduction to circulating atmospheres . Cambridge University Press,.

Kalnay, E., and Coauthors, 1996: The

NCEP /

NCAR 40-year reanalysis project.

Bull. Amer. Meteor. Soc. ,

77 , 437–471,

https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 .

Stewartson, K., 1977: The evolution of the critical layer of a

Rossby wave.

Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. ,

9 , 185–200,

https://doi.org/10.1080/03091927708242326 .

Warn, T., and H. Warn, 1978: The evolution of a nonlinear

Rossby wave critical level.

Stud. Appl. Math. ,

59 , 37–71,

https://doi.org/10.1002/sapm197859137 .